Blog

男性癌症篩檢的注意事項與建議

男性健康最常被忽略?四大高風險癌症悄悄找上門

很多男性平時忙於工作、家庭與責任壓力,總認為自己「身體壯、撐得住」,反而忽略了健康警訊。臨床上,我們經常看到男性患者直到病情惡化才就醫,甚至錯過治療的黃金時機。

特別是男性常見的四大癌症——肝癌、肺癌、大腸癌與攝護腺癌,都具備「初期不易察覺、進展速度快」的特性,往往在出現症狀時,疾病已進入中晚期。

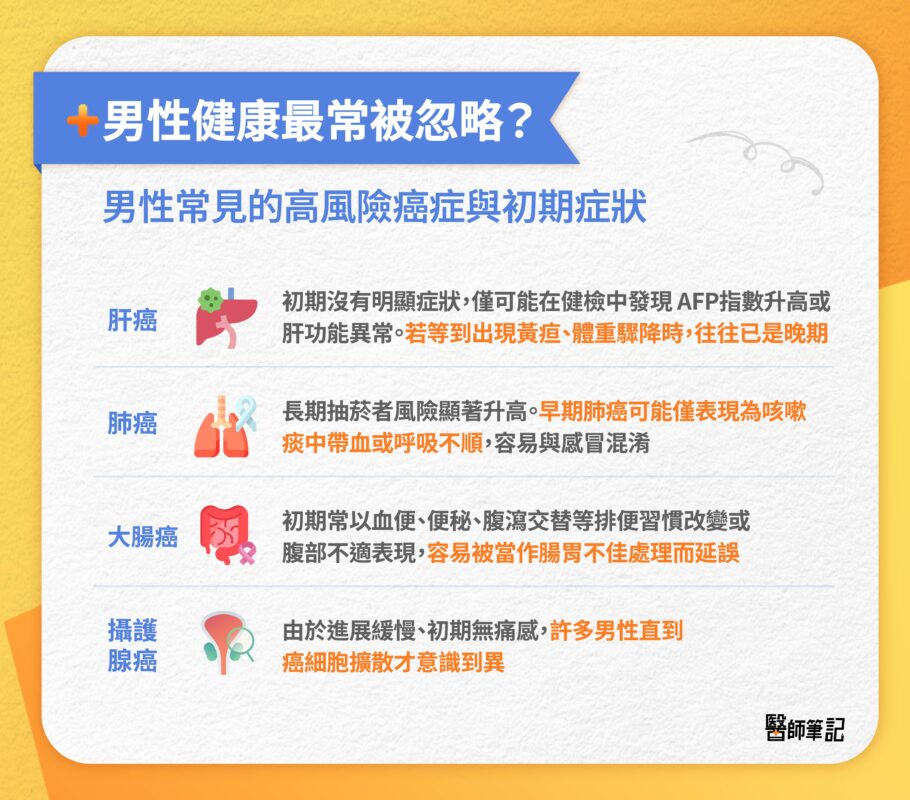

男性常見的高風險癌症與初期症狀

男性好發癌症除了整體罹患率高,更可怕的是這些癌症的共通點,是初期常不易察覺,甚至在無症狀時已悄悄進展,像是肝癌可能只在健檢中發現肝功能異常、肺癌早期症狀被當作咳嗽、攝護腺癌則從夜尿頻繁或尿流變弱悄悄開始。若平時不做篩檢,這些警訊就會在生活壓力中被忽略,錯失及早處理的機會。

以下為四大男性癌症的常見警訊與早期症狀:

- 肝癌:肝癌在台灣男性中位居癌症死因前幾名,與 B 型或 C 型肝炎有密切關聯。初期通常沒有明顯症狀,僅可能在健檢中發現 AFP(胎兒蛋白)指數升高或肝功能異常。若等到出現黃疸、體重驟降時,往往已是晚期。

- 肺癌:長期抽菸者風險顯著升高。早期肺癌可能僅表現為咳嗽、痰中帶血或呼吸不順,容易與感冒混淆。尤其若咳嗽持續超過三週以上,應高度警覺。

- 大腸癌:近年台灣男性大腸癌發生率逐年上升。初期常以血便、便秘、腹瀉交替等排便習慣改變或腹部不適表現,容易被當作腸胃不佳處理而延誤。

- 攝護腺癌:是50 歲後熟齡男性族群的隱形殺手。常見初期症狀包括:排尿困難、尿流變弱、夜尿頻繁。由於進展緩慢、初期無痛感,許多男性直到癌細胞擴散才意識到異狀。

這些癌症的共通點是:初期症狀輕微甚至無感,若同時合併肥胖、三高、抽菸或家族病史等風險因子,罹癌風險將進一步提高。而且一旦惡化,治療風險與成本皆高。因此,定期主動篩檢,是唯一有效的防線。

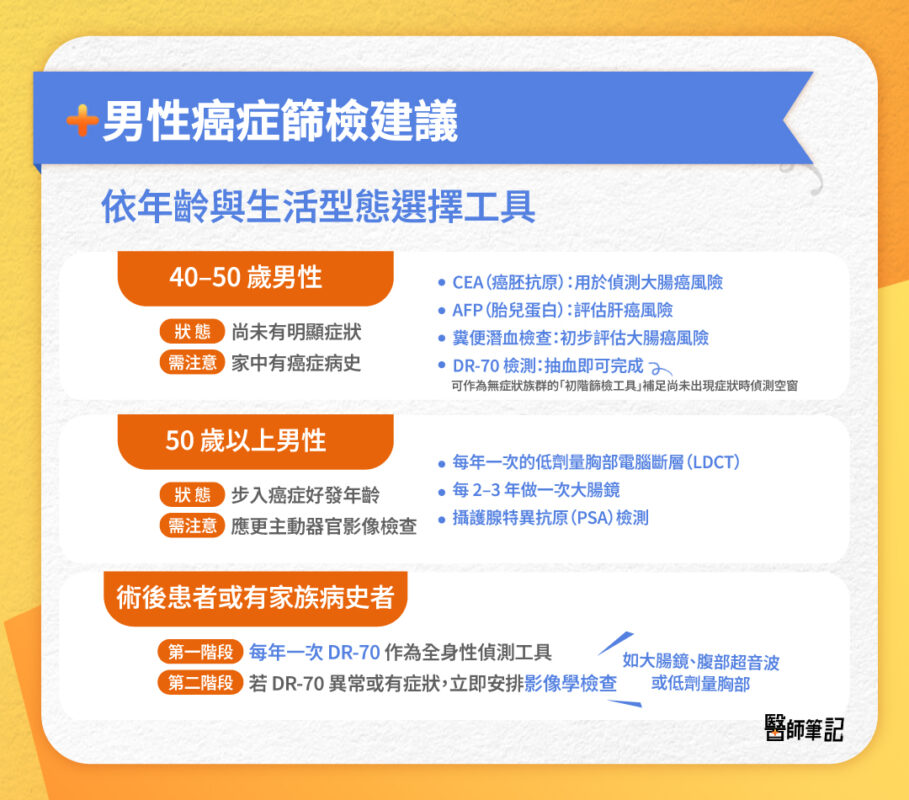

男性癌症篩檢建議:依年齡與生活型態選擇工具

男性癌症的篩檢策略,不能照本宣科,而應依據年齡、家族史、慢性病史與生活型態,搭配不同的檢查工具,形成有效且低風險的檢查計畫。以下為建議:

1、40–50 歲男性

此階段可能尚未有明顯症狀,但若家中有癌症病史(如父親曾罹患大腸癌或肝癌),或個人已有三高、B 型肝炎等慢性病,建議可透過以下項目做初步篩檢:

- CEA(癌胚抗原):用於偵測大腸癌風險。

- AFP(胎兒蛋白):評估肝癌風險。

- 糞便潛血檢查:初步評估大腸癌風險。

- DR-70 檢測:抽血即可完成,可作為無症狀族群的「初階篩檢工具」,補足尚未出現症狀時的偵測空窗。

DR-70對肝癌、肺癌、胃癌等有敏感性,且檢查方式簡便、不需禁食、無侵入性,適合每年一次搭配健檢使用。

2、 50 歲以上男性

此時開始步入癌症好發年齡,應更主動安排器官影像檢查:

- 每年一次的低劑量胸部電腦斷層(LDCT):可早期發現肺癌,尤其針對有抽菸史者效果顯著。

- 每 2–3 年做一次大腸鏡:為目前最有效的腸癌篩檢方式,可直接觀察並切除息肉。

- 攝護腺特異抗原(PSA)檢測:簡單抽血即可,可早期發現攝護腺癌。

若曾接受癌症手術或化療,若有三高合併B肝、C肝等慢性病,也應視情況與醫師討論是否每年安排 DR-70 做為複發偵測輔助工具。

3、術後患者或有家族病史者

若你屬於以下族群,建議採取「兩階段篩檢法」:

- 第一階段:每年一次 DR-70 作為全身性偵測工具。

- 第二階段:若 DR-70 異常,或有明確症狀,應立即安排影像學檢查如大腸鏡、腹部超音波或低劑量胸部。

不只是避開疾病,更是活得有選擇

很多人認為健康檢查只是避免生病,但實際上,癌症篩檢真正的意義是「幫助你做出選擇」。若能及早發現病灶,你有更大的機會選擇保守治療、微創手術、甚至完全根除;相反地,若等到身體出現警訊才檢查,往往只剩下昂貴、侵入性強、效果有限的治療選項。 定期篩檢、了解自己的體質與風險,不只能讓你避開疾病,更讓你在工作、家庭、人生規劃上,都有更多餘裕與選擇權。